「積読を解消したい」

「なかなか読書が捗らない」

「本を買っただけで満足してしまう」

積まれた本に関する悩みって、意外と厄介ですよね。

まだ読み始めていない、もしくは、読みかけの本があったりすると、それだけでどことなく落ち着かない気持ちになってしまうこともしばしば。

中には「せっかく本を買ったのに、一度も開かずに何ヶ月も放置してしまっていた……」という経験に心当たりがある人もいるのではないでしょうか?

僕も「買った本を1年以上も読まずに積んでいた」という苦い経験があるので、積読を解消したい気持ち、とてもよく分かります。

積んでいる本が残っていると、なんとなく"頭の中に薄い膜が張っているような奇妙な感覚"があって気持ち悪いんですよね。

気合を入れて「よーし、次の休みに積んである本を一気読みするぞ!」と思っても、いざ休日になってみると「あれ? もう夜じゃね? 一度も本開いてなくね?」と、また積読の消化を先延ばしにしてしまうことも多かったです……。

でも、あるとき「『積読』に対する考え方」を変えてから、積まれた本をどんどん消化できるようになっていきました。

ポイントは以下の3つです。

- 「読みたい本」か「読むべき本」かを考える

- 「読書のハードル」を極限まで下げる

- 「避けるべき積読」を知る

積読が解消できずに悩んでいる人も、この記事を読み終える頃には「あ、これならできそうじゃん!」と感じていただけるはずです。ぜひ最後まで目を通してみてくださいね。

積読をしてしまう心理とは?

「積読」という状態は、

- 買っておけばいつでも読める

- 本が自分の手元にある安心感

- 今を逃したらもう買えないかも

- 発売されたらすぐに欲しくなる

- 買えるうちに買って所有しておきたい

- 運良く欲しい本を見つけることができた

などの心理や考えから、

- 「書店で『欲しい』と思う本に出会うと、なんとなくその場で衝動的に買ってしまう」

- 「いつでも読めると思って、つい惰性で本を積んでしまう」

という流れによって生み出されます。

「もう本は手に入れたから、今すぐ読まなくてもいいや(いつでも読めるし)」という心理が、積読をしてしまう根本的な原因なんですね。

積読の意外なメリットとは?

マイナスイメージばかりの「積読」ですが、こんな意外なメリットもあります。

- 心の安定につながる

- 所有する満足感がある

- 時間のあるときに読める

- 読みたい本を逃さなくて済む

- 家に帰ってから読む本があるという幸せ

- 思い立ったときに本を読むことができる

ここが本記事の最大のポイントでもあるのですが、僕は「『積読』こそ自然な読書方法である」と考えています。

むしろ、あらかじめ複数の書籍をまとめて購入し、「積読を前提とした読書」をしたほうが広く知識を吸収できることもあるんですよね。

積まれた本を効率よく消化する3つの方法

「積読にもメリットがあることは分かったけど、それでも積読を解消したいんだよ」という方のために、「積まれた本を効率よく消化する3つの方法」を分かりやすく解説していきます。

「積読」の悩みを解決していくためには、まず「『何が分からないのか分からない』という壁」をぶっこわす必要があります。

「自分は何を理解できていないのか?」を知っておかないと、きちんとした対策が立てられず、同じことの繰り返しになってしまいます。

一見、崖っぷちのように思われる窮地でも、案外、シンプルな問題同士が絡み合っているだけだったりすることも多いのです。もっと単純に考えてみましょう。

①「読みたい本」か「読むべき本」かを考える

積読をしてしまっている本が、「読みたい本か、読むべき本か?」によって、読書のアプローチ方法が変わってきます。

読書において、まず「クリアすべき課題」は以下の2つです。

- 読書に対する意欲(モチベーション)

- 読書時間の確保

中には「読むべき本で、読みたい本」という本もあるかとは思いますが、判断基準となるのは「読書の目的が『どこ』にあるか?」です。

読書の目的の割合が「自己成長」に大きくあるとするならば、それは「読むべき本」という意味合いが強いと言えるでしょう。

仮に「自己成長」のためだったとしても、読書の目的が「本を読むという行為そのもの」にあるのであれば、それは「読みたい本」になります。

なんだか頓智話のようになってしまいましたが、要するに「本を読む目的が『娯楽のため』か『教養のため』かの違い」ということです。僕の場合は「読みたい本:小説」「読むべき本:ビジネス書」であることが多いです。

読みたい本の場合

読みたい本の場合は、すでに「読書に対する意欲(モチベーション)」はクリアしているので、問題は「読書時間の確保」になります。

つまり、読書に対して何かしら「障害」になっている行動がある、ということですね。

まずは読書の障害になっている行動を明らかにし、それから読書の時間を確保できるように工夫していきましょう。

「モチベーションはあるし、読みたい本なんだけど、なんか読書する気にならないんだよなあ」

といった場合は、もしかすると読書の優先順位が低い(他に優先順位の高い事柄がある)のかもしれません。

先に優先度の高い事柄を片付けてから、読書に時間を充ててみてはいかがでしょうか?

読むべき本の場合

一方、読むべき本の場合は、必ずしも「読書に対する意欲(モチベーション)」があるとは言えないんですよね。

「読むべき」と思っているということは、知識を得たい、学びたいという「自己成長」や「学習意欲」の意味合いが強いということです。

つまり、知識欲を満たせれば、別に読書でなくとも構わない(講義や動画、映画などでもいい)わけです。

たまたま"その本が自分の目的に合致していた"だけであって、「実は読書に対するモチベーションが低かった」ということは十分にあり得ます。

モチベーションに問題がある場合は、一度「その本をなぜ手に取ったのか?」を思い返してみるといいでしょう。

「自分は、どういったことが学びたくてその本を選び、その本を読むことでどのように成長しようとしたのか?」

自分の得たかった知識や考えを再確認し、もう一度その本から学び取れそうな要素を思い描いてみることで、読書へのモチベーションを復活させることができるはずです。

※「読書時間の確保」に関しては、読みたい本の場合のときと同様です。

②「読書のハードル」を極限まで下げる

ここまで「読みたい本」と「読むべき本」に分けて考えてきましたが、そもそも、読書という行為に対するイメージに問題があるケースもあります。

以下のいずれかに思い当たる節がある人は、読書のハードルを高く考えすぎている可能性があります。

「本を読む時間がない」

「本を読むことに抵抗がある」

「読書習慣がなかなか身につかない」

「内容をきちんと理解できているか自信がない」

積読をしてしまう人は、つい「読書のためのまとまった時間」を取ろうとしてしまいがちです。

正直、まとまった時間を取ったからと言って、本を読めるようになるとは限りません。「2、3時間の時間を確保できたから本が読める」というのは勘違いなのです。

学びたいことを"1つだけ"決める

読書に対して何かしらの不安要素を持っている人は、もしかすると「1冊の本を完璧に読もうとしてしまう」のではないでしょうか?

しかし、人間の記憶力はそんなに良いものではありません。むしろ、脳の仕事は「忘れること」が主なので、たった1回の読書で本の内容を完全に理解するのは無謀です。

小説ならまだしも、ビジネス本や自己啓発本の類においては、1ページ目から丁寧に読む必要はありません。

たった1つでも自分の知りたかったことを学ぶことができれば、その本は確かに「役に立った」ということなんです。

「本から学びたいことを"1つだけ"決める」

単純かつシンプルな方法ですが、今すぐ積読を消化するためには有効な手段です。

「せっかく買ったからには、きちんとものにしたい!」という気持ちも分かりますが、まずは自分の興味の強い部分を理解してから、興味の幅をだんだんと広げていくようにしましょう。

いきなり本を開いて読み始めるのではなく、あらかじめ「その本から学びたいこと」を考えて読むようにするだけでも、読書に対する意識が変わってきますよ。

とりあえず1ページだけ読む

積読を解消し、読書を習慣化するためには、

「『これができなかったら人間やめたる!』というレベルまで行動のハードルを下げる」

という方法がおすすめです。

習慣を身につけるためには、兎にも角にも「続けること」が大前提になってきます。

「本の内容を完璧に理解できているか?」なんてことは二の次で良いので、とりあえず本を開く、1ページでも読むことを続けることが大切なんですね。

一気に1冊を読み切るのはかなりしんどいですが、1ページだけなら今すぐにでも読めそうじゃないですか?

積読を解消するためには、「小学生でもできること」を継続し、読書を習慣化してしまうことが一番の近道です。

習慣化に関しては、脳科学から学ぶ「習慣化するコツ」を分かりやすく徹底解説で詳しく書いているのでぜひ参考にしてみてください。

-

脳科学的に正しい「習慣化のコツ」を徹底解説!習慣を味方にする方法とは?

続きを見る

③「避けるべき積読」を知る

少しでも読んでから積読になっているならまだしも、「買ってからまったく読まずに積読になっているパターン」は避けるべきでしょう。

小説であれば、一切ページを開かずに積読してしまうのは理解できますが、ビジネス書の類で「まったく読まずに積読になっている」場合は何かしらの対処が必要です。

「知識を得る」ことを前提をした積読解消法

タイトルと矛盾してしまいそうですが、僕は「積読された本を、ただ消化するために読む」のはあまりよくない行為だと考えています。

確かに、積読された本を消化していくことが本記事の目的なのですが、テーマはあくまで「『知識を得る』ことを前提をした積読解消法」です。

つまり、「まったく読まずに積読しているぐらいなら、少しでもその本たちを知識に変えて、どんどん消化していったほうがいいよね」ということ。

そりゃあ、積まれた本を1冊残らず、完璧に内容を理解し、消化できたら最高ですよ? でも、それができないから積読してしまっているわけで……。

それならば、多少無理やりにでも「本を消化した」ということにして、どんどん本を読んでいったほうがいいと思いませんか?

積まれた本を「1冊ずつ」消化していく方法

積まれている本を「1冊ずつ」消化していく方法をご紹介します。コツは、とりあえず「ゆるい感じ」で始めることです。

- 目次をじっくり見て、その中から面白そうな箇所、気になる箇所をざっと拾い読み(10〜15分ぐらい)

- 「面白い!」と感じた章を最初から読む。拾い読みの段階で満足できたら、その本は消化できたことにする

はい、以上です。「目次を見る」「気になる箇所を拾い読みする」という、たった2ステップです。

拾い読み時点で「面白くない」「つまらない」と感じる場合は、

- 書かれている内容のレベルが低すぎる(読む価値がなさそう)

- 書かれている内容のレベルが高すぎる(読む価値はあるのだろうけど難解すぎる)

ということがほとんどです。いずれにしても、「今は読む必要性がない本」と言えるでしょう。

たっぷり時間をかけて最初から本を読んだとしても、記憶に残るのはごくわずかです。

それならば、初めから「何度も反復して読む」「気になるところだけ拾い読みする」ことを前提として、どんどん本を読んでいったほうがいいはず。

どうせ積むのなら、1ミリでも自分の糧になったほうが本も喜ぶというものです。

「本を聴く」という選択肢

「どうしても積読が消化できないけど、本は読みたい」という方は、いっそのこと「本を聴く」という方向にシフトするのもいいでしょう。

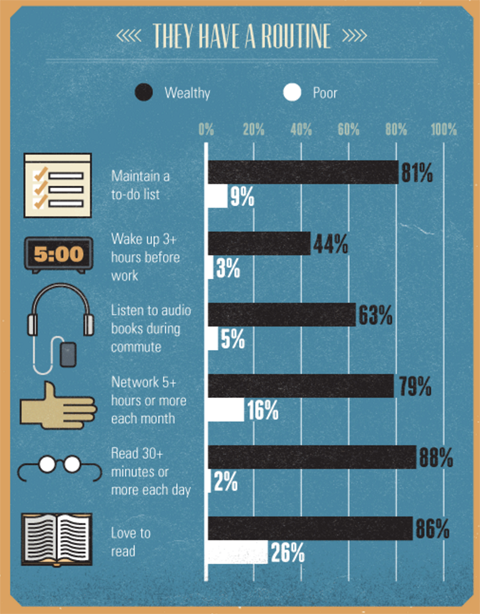

「HABITS OF THE WORLD’S WEALTHIEST PEOPLE(世界で最も裕福な人々の習慣)」の統計データによると、

「世界の富裕層の63%が移動中に『オーディオブック』を聴いている(「年収300万以下層」は5%)」

ということが指摘されています。

オーディオブックならば、本を「聴いて読む」ことができるので、耳さえ空いていれば場所を選ばずに「ながら読書」をすることができます。

「本を聴くことのメリットと効果については、月に1冊も本を読めないなら「オーディオブック」がおすすめ!本を聴くメリットと効果で詳しく解説しています。

まとめ

積読を解消する3つの方法

- 「読みたい本」か「読むべき本」かを考える

- 「読書のハードル」を極限まで下げる

- 「避けるべき積読」を知る

「積読を始末するまで、新しい本には手を出さない!」

「積まれた本を読み切るまで、テレビ、ネットサーフィンなどの遊び、暇つぶしはやめる!」

などと具体的な方法を掲げていたとしても、ついやってしまいがちなのが「積読」という罠です。とはいえ、積読は必ずしも悪いことではありません。

「積読はダメ!」と決めつけるのではなく、余裕を持った計画を立て、目的に合わせた「読書法」を模索していくことが大切なのではないでしょうか?

もし「本を読めなくなる時期」があったとしても、お気に入りの本をのんびりと再読したりして、また読書の楽しみを思い出せたら素敵ですよね。