アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」に登場する天才犯罪者「槙島聖護(きりしましょうご)」のセリフ、

「紙の本を買いなよ。電子書籍は味気ない。」

から、電子書籍と紙の本との使い分けについて考えていきます。

紙の本と電子書籍の比較表

紙の本と電子書籍、それぞれのメリット・デメリットを「学び効率が最大化するインプット大全」CHAPTER2「11電子書籍を読む」から引用します。

| 紙の本 | 電子書籍 | |

| 記憶に残りやすさ | 残りやすい | 「紙」に負ける |

| 読みやすさ | 読みやすい | 読みにくい |

| 集中力 | 高い | 散りやすい |

| 飛ばし読み | 簡単 | 難しい |

| 特定のページを 開く | パラパラ開ける | パラパラとは開きづらい |

| 本への書き込み | 本への直接書き込みで 読書効率アップ | メモ機能、マーカー機能あり。 使いこなすと便利 |

| 価格 | 定価 | 「紙」よりも何割か安い |

| 購入後 | ネットで購入しても、 配達されるまで読めない | 購入直後から読める |

| 持ち運び | 一度に数冊 | 1,000冊以上を持ち運べる |

| 保管 | 場所をとる | 場所をとらない |

| 読み上げ機能 | なし | あり(スマホで設定) |

| 読み放題 サービス | なし | あり |

| 向く人 | 月数冊しか読まない人 | 月に何十冊も読む多読家 |

| 向く本 | ビジネス書、一般書 | 小説、漫画 法令、マニュアル、辞典 |

紙の本、電子書籍ともに長所が異なるので、やはり「読む本のジャンルや目的によって、電子書籍と紙の本を使い分ける」という方法が無難でしょう。

僕は、ビジネス書・自己啓発本・漫画は「電子書籍」、小説は「紙の本」と使い分けていますが、何度も読み返したい本──名著と呼ばれる古典などは「紙の本」を選ぶようにしています。所有欲を満たせる、といった点も「紙の本」の魅力ですね。

電子書籍から紙の本へのターニングポイント

僕は、以前まで「電子書籍(Kindle)でしか本は読まない人間」だったのですが、今ではすっかり「紙の本を好んで読む人間」になりました。

直近1年間での購入書籍をタイプ別に分類すると、「電子書籍が10%、紙の本が90%」といったところでしょうか。

あくまで、「自分の中にルールを定めて、目的別に電子書籍と紙の本を使い分けている」という前提にはなりますが、その前は「電子書籍が80%、紙の本が20%」という割合だったので、電子書籍と紙の本の立場が完全に逆転しています。

幾度となく「電子書籍か、それとも紙の本か?」と悩む中で、以下の3つの「ターニングポイント」が僕に大きな変化をもたらしました。

- 「断捨離」で電子書籍に目覚める

- 「海外移住」で紙の本が恋しくなる

- 「紙の本を買いなよ。」との出会い

「断捨離」で電子書籍に目覚める

「断捨離」によって手持ちのほとんどの本を売る、もしくは捨てる、といった選択をしたとき、初めて「紙の本の処理の面倒臭さ」に気が付きました。

「こんなに面倒な思いをするんだったら、これから買う本はすべて電子書籍にしよう」

そう思った僕は、本を売って手に入れた軍資金で「Fireタブレット」を購入し、晴れて「Kindleクラスタの一員」となったのです。

しかし、それから数年が過ぎると、なぜか本棚にはしっかりと「紙の本」が30冊ほど並んでいる──。えっ、どうして?

あれほど、「これからは電子書籍一択だろ、バーローwww」と騒ぎ立てていたにもかかわらず、ペロッ、こ、これは紙の本!!

「海外移住」で紙の本が恋しくなる

その後、「もしかしたら僕、紙の本が好きなのでは?」と思っていた矢先、急にフィリピンへの海外移住が決定しました。

とてもじゃあないですが、紙の本は重く、何冊も海外へは持って行けません。とはいえ、やっぱり本は読みたい──ということで、手持ちの紙の本は、すべて裁断機でカットし、自炊(電子書籍化)して持ち運ぶことにしたのです。

「何冊もの本を気軽に持ち運べる」というのは電子書籍の最大の強みとも言えるポイントですが、ふと「紙の本」が恋しくなるときがあるのも確かです。紙の本というか、本屋ロスというか、とにかく紙を「ぺらり」とめくりたい欲というか。

そう。海外だと、紙の本(日本語)が読みたくても、本屋がないから無理なんですよね。盲点でした。

「せっかく海外にいるんだったら、英語の本でも読めば?」「なんで電子書籍じゃダメなの? 紙の本とあんまり変わんなくね?」

そりゃあ、僕も努力はしました。電子書籍に慣れるために必死に試行錯誤してみたり、一丁前に英語の小説にチャレンジしてみたり、ね。

しかし、やはり僕は「紙の本(本屋というサンクチュアリ)」が相当に恋しかったらしいのです。失くして初めて気が付く大切さ、というのでしょうか。

で、日本に帰ってきました(正直、海外暮らしをやめた理由の90%は「アニメ」と「紙の本」への恋しさゆえ)。

「紙の本を買いなよ」から「電子書籍と紙の本の使い分け」を考える

手持ちの本をすべて電子書籍化して歓喜したり、海外生活を経てようやく紙の本の大切さを再確認したり——。

結局は、「電子書籍でも、紙の本でも、自分の好きなほうを選べばいい」という話なのですが、それでも、僕はなかなか「電子書籍の沼」から抜け出せなかったのです。

「紙の本は好きなのだけれど、本棚を圧迫するし、なんだかんだ電子書籍のほうが楽だしなあ」

いくら「紙の本が好き」だということを自覚したとはいえ、それまで電子書籍派だった自分にとって、いつしか「紙の本を購入する行為」はハードルの高い行為になっていました。

そんなとき、僕に「紙の本はいいものだよ」と改めて思わせてくれたのが、「紙の本を買いなよ。電子書籍は味気ない。」という言葉でした。

「紙の本を買いなよ。電子書籍は味気ない。」とは?

アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」の15話「硫黄降る街」で、天才犯罪者「槙島聖護」が天才ハッカー「チェ・グソン」に対し、小説「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」をおすすめしている場面です。

チェ「ダウンロードしておきます。」

槙島「紙の本を買いなよ。電子書籍は味気ない。」

チェ「そういうもんですかねぇ。」

槙島「本はね、ただ文字を読むんじゃない。自分の感覚を調整するためのツールでもある。」

チェ「調整?」

槙島「調子の悪いときに本の内容が頭に入ってこないことがある。そういうときは、何が読書の邪魔をしているか考える。調子が悪いときでもスラスラと内容が入ってくる本もある。なぜそうなのか考える。精神的な調律、チューニングみたいなものかな。調律する際大事なのは、紙に指で触れている感覚や、本をペラペラとめくったとき、瞬間的に脳の神経を刺激するものだ。」

チェ「なんだかへこむなぁ。あなたと話していると俺の今までの人生、ずっと損をしてたような気分になる。」

槙島「考えすぎだね。」

このシーンを見た瞬間、ビビッと来たんです。ちょうど、「電子書籍か、紙の本か?」で悩んでいたこともあってか、ようやく本格的に「紙の本に移行する踏ん切り」がついたのです。

電子書籍を毛嫌いしているというわけではなく、単純に「電子と紙の使い分け」に踏み切るきっかけがなかったんですね。

作中で紹介されているフィリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」のストーリーは以下の通りです。

第三次世界大戦後、放射能灰に汚された地球では、生きている動物を所有することが地位の象徴となっていた。人工の電気羊しかもっていないリックは、本物の動物を手に入れるため、火星から逃亡してきた〈奴隷〉アンドロイド8人の首にかけられた莫大な懸賞金を狙って、決死の狩りをはじめた!

「人間ってなんなんだろう」「命ってなんなんだろう」「親切さってなんなんだろう」と考えさせられる内容になっています。気になる人は、ぜひ紙の本で読んでみてください。SF好きなら間違いなく楽しめる一冊です。

「電子書籍は味気ない」は気持ちの問題なのか?

「本は自分の感覚を調整するためのツールでもある——。」

「紙の本を買いなよ。電子書籍は味気ない。」という考えは「槙島聖護」という人間の解釈であり、科学的根拠は一切ない──感覚的なものですが、彼が言わんとしていることはとてもよくわかるのです。

仮に「電子書籍は味気ない」が単なる気持ちの問題だったとしても、その気持ち——つまり「心」こそが重要なのであって、一概に「電子書籍がいい」「紙の本がいい」とは言い切れないのです。

確かに、心理学や脳科学の観点から見れば、総合的にどちらが優位にあるかは明らかになるのかもしれません。

──が、それでも、「なんとなく好き」だとか、「理由はよく分からないが、こっちがいい」だとかいう「漠然とした心地よさ」は、やはり大事にしたほうが人生が豊かになりそうじゃあないですか。

効率を求めるのも結構なことだとは思いますが、「"楽さ"や"便利さ"を追い求めるうちに、"大切な何か"を見落としてしまっている」という話は、それこそSF小説などによくありがちなパターンです。

だからこそ、自分が本当に「心地よい」と思う判断基準を持っているということは、科学技術が発展した今の時代だからこそ、重要なものになり得るのだろうと思います。きっと。

「紙の本はいいぞ」と思わせてくれた3つのもの

まだ電子書籍か紙の本かで悩んでいる方へ。

参考までに、

「紙の本ってそんなにいいものかなあ」

「やっぱりなんとなく紙の本には抵抗あるなあ」

「電子書籍と紙の本を使い分けたほうがいいのは分かるんだけど」

──と悩んでいた過去の僕に、「紙の本はいいぞ」と思わせてくれたものたちを紹介していきます。

①DaiGoの部屋

メンタリスト「DaiGo」の部屋です。

ここまで来ると、笑っちゃうというか、もはやカッコいい領域ですよね。

「自分、こんなに本読んでますが何か?」と言わんばかりのドヤ顔と、迷宮壁ラビリンス・ウォール顔負けの本の要塞──。

DaiGoの部屋を見た瞬間、「ああ、たった数十冊で、電子書籍か、紙の本かで悩んでいた自分がアホみたいだ」と思ったのを今でも覚えています。

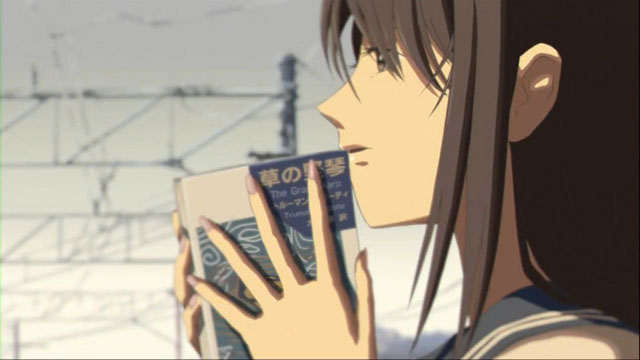

②新海誠作品「秒速5センチメートル」

何気ないシーンに、ふと小説を登場させてきがちな新海誠監督の影響もしっかりと受けています。

「秒速5センチメートル」という作品は、僕を「紙の本の民」に変貌させるには十分すぎるほどの破壊力を兼ね備えていました。「こころ」も「草の竪琴」も紙の本で読みましたが、どちらも本当に名作でした。今でもたまに読む。

③未来人2062

2010年11~12月・2011年7月・2012年12月に大型掲示板「2ちゃんねる」のオカルト板に現れた、自称2062年から来た未来人の言葉です。

通称「2062氏」の発言の中には、以下のようなものがありました。

>A.書籍は大事に保管だ。(2010/11/14)

まあ、未来人とか完全に眉唾ものですが、なぜだか、この発言だけは妙に記憶に残っているのです。

まとめ

以上、「紙の本を買いなよ」という言葉に忠実に従って紙の本を買い続けた結果、すっかり「紙の本の民」になっていた、という話でした。

確かに電子書籍は便利ですが、槙島が言う「電子書籍は味気ない」というのもめちゃくちゃ共感できるんですよね。

「電子と紙のどちらがいい」という極端な話ではなく、どちらもそれぞれの長所があるということ、そして、選択権はいつだって自分にあるということを再確認したかっただけなのです。

「みんなちがってみんないい」なんてのはきれい事のセリフなのかもしれませんが、きっと一人ひとりの「好き」にはそれぞれストーリーがあり、そのいずれもが「かけがえのない宝石」なのでしょう。

記事内で登場した本のまとめ

- 樺沢紫苑「学び効率が最大化するインプット大全」

- フィリップ・K・ディック「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」

- 夏目漱石「こころ(新潮文庫)」

- トルーマン カポーティ「草の竪琴(新潮文庫)」