「あれ? 最近マンガ読んでねーな……」

僕は「ジャンプ黄金時代」の末期に生まれた平成男子なのですが、大人になってからマンガをめっきり読まなくなってしまいました。

ジャンプ黄金時代とは?

『週刊少年ジャンプ』誌の発行部数が653万部の歴代最高記録に達し、ギネスブックに登録されるなど全盛を誇った時代の呼称。ジャンプ黄金時代。

大雑把に言うと『北斗の拳』の連載開始(1983年9月)くらいから『スラムダンク』の連載終了(1996年6月)までのおよそ13年間。『Dr.スランプ』と『ドラゴンボール』(鳥山明)の連載時期にほぼ重なると考えてもらってもわかりやすいかもしれない。

マンガをあまり読まなくなったのは、だいたい20歳を過ぎた頃からでしょうか。

幼少期の頃は、兄の影響もあってか「マンガとの距離」は近かったように思います。家にはいつも「兄が買ってきた『最新号のジャンプ』」が当然のように置いてありましたし、僕自身、なけなしのお小遣いで「ワンピース」を買い集めていました。

実際、今でも実家の本棚には「ジョジョの奇妙な冒険」「ドラゴンボール」「デスノート」などのマンガが所狭しと敷き詰められています。

そんなマンガ大好きっ子だった平成男子は、なぜ大人になって漫画を読まなくなってしまったのでしょうか?

「漫画を読まない人」の特徴とは?

「漫画を読まない人」には、以下の2通りのタイプがいます。

- もともと「漫画」を読む機会が少なかった人

- だんだん「漫画」を読まなくなっていった人

「もともと漫画を読まない人」は、以下のような特徴があります。

- そもそも「漫画」に興味がない

- コマの並びに慣れず、疲れてしまう

- 家族や友人に漫画を読む人がいなかった

- イラストと文字が混在しているのが慣れない

- 色がない(モノクロ)ことが退屈に感じてしまう

- イラストが自分の好みではない(顎や目、身長、等身など)

今回の記事では、後者の「だんだんと漫画を読まなくなっていった人」をメインに取り上げていきます。

大人になって漫画を読まなくなった3つの理由まとめ

結論から書きます。

漫画を読まなくなった3つの理由

- ライフスタイルの変化に伴う「優先順位の変化」

- 情熱の行き先が変わったことによる「体力と気力の衰え」

- 娯楽コンテンツが充実したことによる「マンガを読む習慣の喪失」

優先順位の変化

結局、僕がマンガを読まなくなったのは「生活の変化」によるところが大きいですね。

「マンガのあり方が変わった」というよりかは、単純に「好みの変化」や「ライフスタイルの変化」といった、あくまで「読者側の事情」としての変化です。

時が経つにつれて状況は変化し、それに伴い、僕ら人間は変わらざるを得ません。本人が変化を望まないとしても、「時間」は容赦なく変化を要求してきますからね。

たとえば、「ワンピース」は1997年から連載していますが、かれこれ20年以上も続いています。

仮に、連載開始当時「ワンピース」を読んでいたのが小学6年生の男の子だったとしても、今頃その子は立派な大人になっていて、結婚し、子供が2人いてもおかしくない年齢になっているというのが現実です。

その激しい変化の中で、昔と変わらず「ワンピース」を読み続けるというのは、実は"とてつもなくすごいこと"なのではないでしょうか?

そういった意味では、年齢を重ねるにつれてマンガを読まなくなっていくのは、もしかすると自然なことなのかもしれませんね。

体力と気力の衰え

大人になって漫画を読まなくなった理由として、「体力と気力の衰え」も挙げられます。

そりゃあ、たかだか20数年生きてきただけで「体力が」「気力が」なんて言っていたら、70過ぎても「白塗りの化粧」して、口から火を吐いてる「ジーン・シモンズ」に笑われてしまいますが。

ジーン・シモンズとは?

ジーン・シモンズとは、ロックバンド『KISS』のベーシスト&ボーカリストである。2022年1月現在、72歳であるにもかからわず、未だに現役で活動する生けるレジェンド。たまに、口から火や血を吐く。

マンガを読み続けるにも「才能」がいる

絶えず変化する人生の中において、「マンガを読む」という変わらない習慣を続けるためには、ある種の「才能」も必要になってくるのではないでしょうか?

世間では、割と「貧乏から金持ちへ!」といった一発逆転劇が評価されがちですが、何かをひたむきに続けること、つまり、「変わらないこと」も同じぐらい"すごいこと"です。

変わるための難しさもあれば、変わらないための難しさもあるのです。

ライフスタイルが変われば、当たり前のように時間やお金の使い方が変わってきますし、当然、その影響は「趣味」や「娯楽」にも出てくるでしょう。

マンガを読む習慣の喪失

この記事で言う「衰え」は、純粋な「加齢による衰え」というより、「生活の変化に伴う情熱の変化」という意味合いが強いです。

学校や仕事、結婚などのイベントによって大きくライフスタイルが変化すると、それに伴って「優先順位」も変わってくるでしょう。

あなたは、こんな経験ありませんか?

休日直前「明日は積みゲー消化して、寝る前に溜まってるアニメ観て、それから──」

休日「寝ながらスマホいじっていたら、いつの間にか休日が終わっていた」

この現象も、結局は仕事や学校などの「疲れ」によって、ゲームやアニメの優先順位が下がっていることが原因だと考えられます。

言い換えるなら、情熱の行き先が変わったということです。そう考えると、「衰え」という言葉は適切ではないのかもしれませんね。

人生が変わると、優先順位も変わる

優先順位というのは、そのとき「自分が何に興味を持っているか」「どんなものに熱意を注いでいるか」によって決まります。

僕の場合、熱意の矛先が「マンガ」でなく、それ以外のコンテンツ──たとえば、「小説」や「アニメ」に移ってしまっただけなのだと思います。

だから別に、マンガがつまらなくて読まなくなったとか、マンガに興味がなくなったとかそういう話ではなく、単純に「マンガを読む習慣を失ってしまった」というだけの話なんですよね。

「情熱を注ぎ込む対象が変わった」ことを「マンガを読むだけの体力と気力が衰えた」と捉えれば確かにその通りですし、視野が広がったといえば、なるほど、これもまた的を得た表現かもしれません。

「物語」は「自分の人生」のセーブポイント

僕にとっての「マンガ」は、単純にストーリーを楽しむための「娯楽」としてだけでなく、自分の人生を振り返るためのツールでもあります。

懐かしい記憶を振り返るときに思い出す香りとか、流行の曲とか、何気ない風景だとか、そういうものに近い存在とでも言いましょうか。

マンガだけに限らず、映画や小説にも言えることですが、「その『物語』に触れたとき、自分はどんな人生を送っていたか?」ということが、僕の中ではとても重要なんです。

小説なり、マンガなり、そういった誰かの「物語」が、僕という一人の人間の「人生」に絡んで、そこでようやっと「僕だけの記憶になる」というイメージです。

あくまでも「その創作物単体で完結したストーリー」なのですが、そこには「読者の記憶や体験といったバックグラウンド」が必ず存在しています。

「なぜその作品が心に刺さったのか?」

「登場人物のどのような部分に共感したか? また、それはなぜか?」

そういった感想は、少なくとも「自分の人生」という物語があってこそ初めて出てくるものでもあるのではないでしょうか?

だからこそ僕は、「できるだけ物語にはきちんとした結末を置いてほしい」と考えているのです。

言い換えるなら、未完結のストーリーはハードルが高いということ。

終わりの見えない「続き物」はハードルが高い

僕だけではないと思うんですが、未完結のマンガって、妙にハードルが高く感じることありませんか?

「終わりの見えない怖さ」とでも言うのでしょうか。「それ、どこまで続くの?」という漠然とした感覚が壁になって、なかなか「まだ終わってないストーリー」に手を出せない──。

Netflixの海外ドラマでも、週刊誌のマンガでも、つい「完結してからまとめて観れば(読めば)いいか」と、つい先延ばしにしてしまうんですよね(長すぎるとそれはそれで嫌だけど)。

「ひとつの物語として完結している」というゴールが見えていないと、どうしてもぼんやりと気持ち悪さというか、落ち着かないような気持ちになってしまうのです。

「続ければ売れる」という現実

まあ、でも分かるんですよ。面白いものはずっと続いたほうがいい。読者からしても、コンテンツビジネスとしても。

マンガだって、ラノベだって、とにかく「次」が大事じゃないですか。部数が伸びれば、アニメ化や映画化も期待できるし、関連グッズも売れるし、いいことづくめです。

でもそれは、「娯楽としてのコンテンツの垣根」がなくなりつつある今の時代にとって、メリットとも、デメリットとも言える部分でもあるんですよね。

つまり、マンガのライバルが映画にもなり得るし、アニメのライバルがヒカキンにだってなり得るということです。

結局、コンテンツビジネス(特に最近のメディアミックスの流れ)は、消費者の可処分時間の取り合い合戦なので、どうしても「継続が前提」になってしまいます。

ただ、これから「面白いものを見つけよう」と思っている消費者側からすると、「できるだけ短時間で、できるだけ面白いコンテンツが欲しい」んですよね。

「すげえ面白い」と評判になっている作品ならまだしも、微妙なライン——たとえ面白いとしても「そこそこおもしろい」の領域を出ない作品なんかは、その時点で切り捨てられてしまうのがオチです。

「ただでさえ仕事やら学校やらで疲れてるし、時間だってないし、頭使うのもしんどいし、完結してないのも嫌」

——となると、やっぱり「続き物はハードルが高い」と思ってしまうのも不思議ではありません。

「最近の若者は漫画を読まない」は本当か?

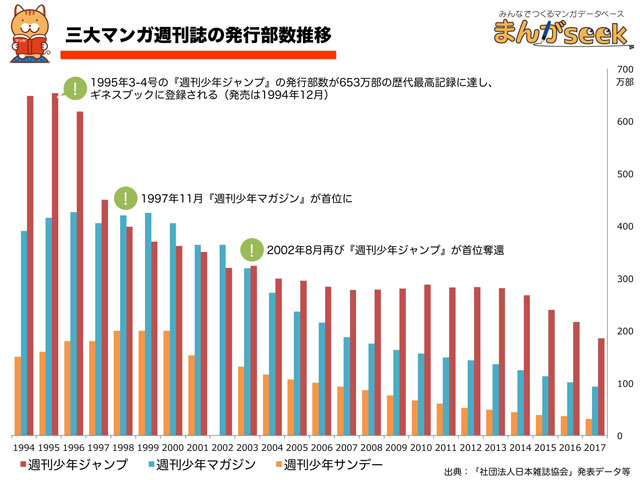

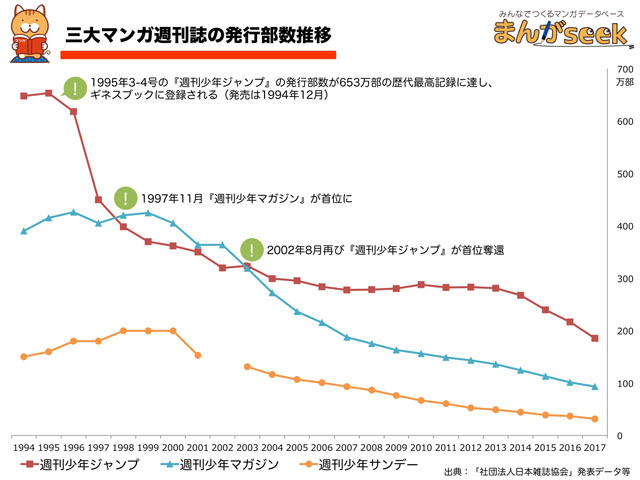

三大マンガ週刊誌の発行部数推移

こちらは『ジャンプ』『マガジン』『サンデー』の「三大マンガ週刊誌」の発行部数推移(1994〜2017年)1です。

ジャンプのみに焦点を絞って見てみると、2017年の発行部数は、歴代最高記録の653万部を叩き出した1995年時点の3分の1以下にまで減少しています。

折れ線グラフバージョンでは、全体的に右肩下がりの傾向にあるのがわ分かりやすいですね。

続いて、2019年1〜3月にかけての少年向けコミック誌の部数算定2です。

面白いコンテンツが増えすぎた結果

上記のデータを見る限り、確かに発行部数は減少しているものの、必ずしも「若者がマンガを読まなくなってきている」とは言えないでしょう。

ネット(スマホ)の普及によって「マンガを読む環境」も変わりましたし、物量的な意味での「マンガの数」というのも圧倒的に増えました。

ただ、マンガが「娯楽として楽しむもの」の土俵には上がりにくくなっているのは間違いありません。

無課金で楽しめるソシャゲ、無料で面白い動画がほぼ無限に観られるYouTube、そういったマンガ以外のコンテンツがあまりに増えすぎてしまいました。

よく言えば、「娯楽のためのコンテンツの幅が広がり、選択の自由度が上がった」というところでしょうか。

そりゃあ、マンガの他に面白いものがあったら、そっちに移るのは必然ですよね。

まとめ

というわけで、大人になった僕はこんな理由で「漫画を読まない人」になりました。

漫画を読まなくなった3つの理由

- ライフスタイルの変化に伴う「優先順位の変化」

- 情熱の行き先が変わったことによる「体力と気力の衰え」

- 娯楽コンテンツが充実したことによる「マンガを読む習慣」の喪失

あ、あとアレです。

「Kindleでいつでも買える(読める)し、今じゃなくてもいいか」

うん、今日も怠惰です。まあ、別にマンガが嫌いになったとかではないので、面白そうなマンガがあったらすぐに飛びつくと思います(リサーチすら面倒なときがほとんどですが)。

あなたは最近、マンガ読んでますか?

- 【100作品徹底検証】名作漫画の主人公の名前にはラ行が入ってる法則

- 勤勉に勝るものはなし!ゲームやマンガで勤勉さは身につくのか?

- 「紙の本を買いなよ」から考える電子書籍と紙の本の使い分け

- 【2022年版】歴代最高に面白いおすすめ神アニメランキング100選